Mappatura dei valori materiali e sociali di ambito storico-culturale

Area FLAG Golfo degli Etruschi

Valori

Valori materiali

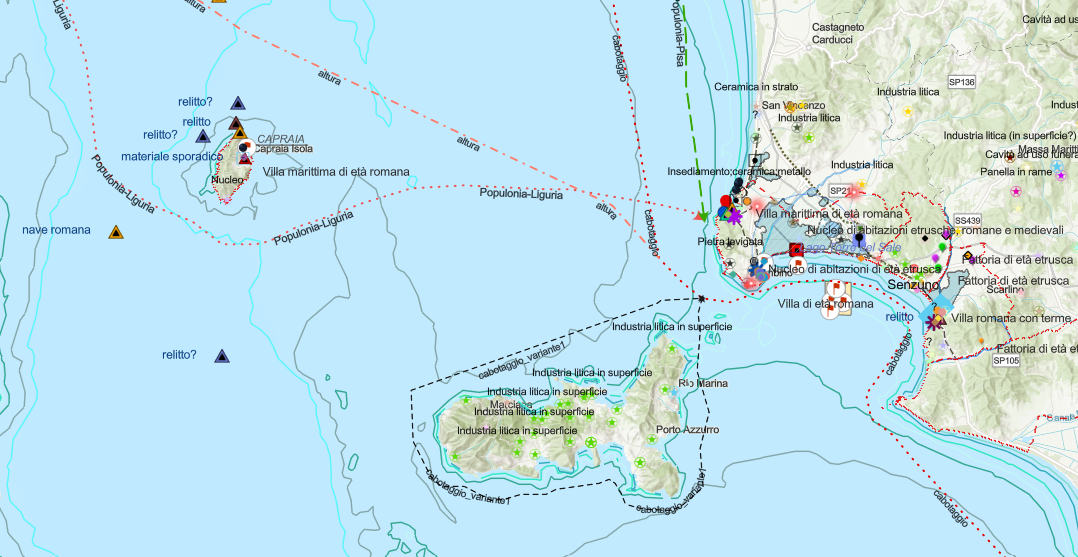

L’evoluzione di un territorio, come ribadito dalla Convenzione Unesco (art.1) del 1972, è strettamente legata alla connessione tra il patrimonio culturale (materiale e immateriale) e l’ambiente naturale, intese come creazioni congiunte dell’uomo e della natura. Partendo quindi da questo concetto la metodologia scelta è ricaduta su di una analisi storico-archeologica che potesse considerare le caratteristiche geomorfologiche del Golfo degli Etruschi, in particolare l’evoluzione degli aspetti geomorfologici, idrografici e cartografici in generale, oltre che gli aspetti storico - archeologici.

Al livello informativo paesaggistico è stata aggiunta la mappatura delle testimonianze riportate nelle fonti storiche e nelle ricerche archeologiche, effettuate nel territorio, che abbiano come tema il patrimonio culturale materiale legato allo sfruttamento delle risorse ittiche dalla preistoria a oggi.

Esplora i valori materiali del Golfo degli Etruschi mappati dal progetto UNI-FLAG grazie al nostro Web-Gis.

Esplora i valori materiali del Golfo degli Etruschi mappati dal progetto UNI-FLAG grazie al nostro Web-Gis.Clicca qui

Valori sociali

Perché i valori sociali sono così importanti? I valori sociali sono fondamentali perché esprimono il significato che i luoghi storici e il patrimonio culturale rivestono per le comunità contemporanee, racchiudendo elementi come l’identità collettiva, il senso di appartenenza, l’attaccamento emotivo e il legame con il luogo.

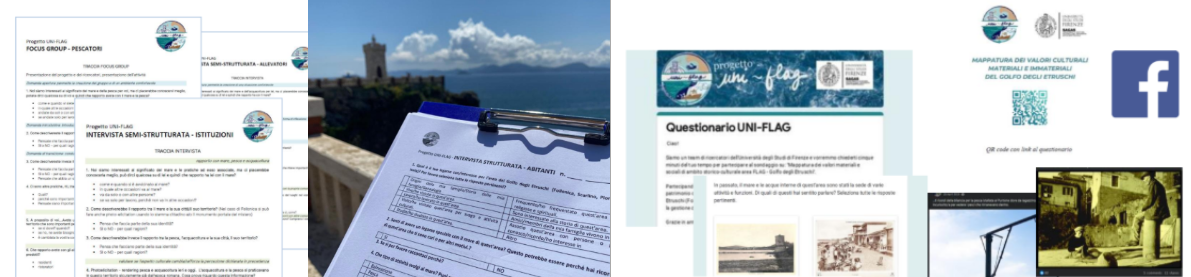

Il progetto UNI-FLAG ha utilizzato la suite di metodi partecipativi della Deep Cities Toolbox per la mappatura dei valori sociali connessi al Golfo degli Etruschi e per esplorare e comprendere :

- il rapporto personale con il mare;

- la percezione del rapporto tra la propria città/territorio e il mare e le pratiche di pesca e acquacoltura;

- il rapporto con la propria e con le altre comunità blu;

- la conoscenza del patrimonio materiale e immateriale (riti, tradizioni, festività) locali legato allo sfruttamento delle risorse ittiche dal passato a oggi;

- la percezione del possibile ruolo delle risorse culturali materiali e immateriali nello sviluppo economico e quindi le prospettive future per la gestione del patrimonio 'blu' in funzione del comparto e del prodotto ittico locale.

Città con mare ma non di mare

la cultura dominante nelle città del golfo rimane ancora quella della siderurgia e prima dell'entroterra, non c'è una cultura del mare tipica delle città di tradizione marinara. Questo è un retaggio culturale non solo legato alla storia industriale recente, ma che si rintraccia chiaramente anche nelle fasi storiche precedenti. A parte Piombino, per la quale un'identità marinara è più riconoscibile anche se in parte sopita, la vita di questi insediamenti è sempre stata rivolta all'entroterra tanto che la stessa modalità di pesca più tradizionale nell'area del GDE non è tanto quella della pesca in mare, ma quella della pesca nelle acque interne. Questo si riflette sulle comunità costiere e sulle loro dinamiche sociali. In particolare, pescatori e allevatori trovano difficoltà nella costruzione di un'identità e quindi nell'accettazione sociale per la mancanza di una storicità evidente, anche materiale, che li supporta e giustifica come comunità di questo territorio oggi.

Un patrimonio culturale ittico esiguo e troppo diffuso

il patrimonio culturale legato allo sfruttamento della risorsa ittica non si presenta ricco, soprattutto in termini di risorse materiali, ed è inoltre diffuso su un territorio considerevole. La sua valorizzazione implica perciò alcune riflessioni per la sua attuazione e da sola, sebbene possa contribuire al turismo come componente anche se marginale della storia del territorio, per svolgere un ruolo nella dimensione sociale necessita di essere supportata da iniziative realizzate ad hoc, così come il suo utilizzo per la promozione dei prodotti ittici.

Storie personali più che territoriali

la ricerca evidenzia che nella produzione e assegnazione di valori legati al patrimonio della pesca, le esperienze personali e familiari sono più incisive rispetto agli aspetti storici. Sia nel caso di Senzuno, sia nel caso dei retoni della pesca, i pontili e le bilancione a Cala Felice, la memoria locale si ricostruisce grazie alla condivisione di ricordi e archivi fotografici privati, co-costruendo un'identità marinaresca che appare quindi molto recente. Esemplare il caso della Tonnara di Baratti, che anche se oggi è un po' nascosta da altri edifici, nella scelta del nome del ristorante che la 'abita', Ristorante Canessa, si manifesta la volontà di mantenere il forte legame tra la storia di questa famiglia di pescatori, i Canessa appunto, e quella del luogo, Baratti.

I retoni della pesca: un patrimonio materiale sottostimato

si attesta una poca conoscenza della storia delle attività di sfruttamento della risorsa ittica al di là della storia recente vissuta. Il caso dei retoni connessi all'attività di pesca di foce costituisce un patrimonio materiale importante, ma sottostimato, della pesca tradizionale nel golfo che connette le pratiche del passato a quelle del presente.

Le 'non comunità' blu

la disgregazione interna delle comunità indagate costituisce un impedimento alla coesione sociale e alla collaborazione tra le comunità blu e di conseguenza allo sviluppo futuro del comparto. In particolare, nel caso dei pescatori si è creata una situazione di stallo, dove la mancanza di unione e lo scetticismo di molti impediscono l'azione propositiva di altri.

La tutela del mare

la tutela del mare è l'unico punto di incontro, insieme alla dimensione culturale, degli interessi di tutte le comunità.

La minaccia della gestione top-down

la gestione top down del settore ittico, a diverse scale territoriali, e la connessa normativa, è percepita come minaccia per la vita della piccola pesca, limitando fortemente i pescatori operanti e impedendo il ricambio generazionale. C'è la consapevolezza, data dall'esperienza in mare, che qualche cambiamento è necessario per la sopravvivenza del comparto, ma i pescatori vorrebbero che la conoscenza locale fosse riconosciuta e considerata durante i processi decisionali.

Mancanza di comunicazione e informazione

emerge senza dubbio il bisogno di promuovere le due componenti del comparto, piccola pesca e acquacoltura, ma anche di una comunicazione e informazione dedicata alle loro attività volta a eliminare scetticismo e potenziali rischi di conflitto sociale.

Fiducia nel ruolo della cultura

le comunità blu indagate sono consapevoli delle opportunità che le risorse culturali possono offrire sia per la coesione sociale sia nella promozione del territorio e dei suoi prodotti ittici e sono favorevoli a future iniziative.